Accueil > Réflexions > Chantier Eurydice > La nuit d’Eurydice (réflexions sur l’image)

La nuit d’Eurydice (réflexions sur l’image)

mardi 14 avril 2009, par

La séance d’Interarts ayant été annulé, je me retrouve avec ce travail qui ne rencontrera pas son auditoire. Donc une certaine frustration. Bien sûr, une partie du texte devrait trouver place dans une prochaine livraison de « L’université des arts » chez Klincksieck mais la présentation orale, les remarques, les questions qui suivent ces lectures manqueront.

Et comme cette réflexion est entamée depuis un moment (et comme elle s’articule à d’autres), décision prise d’une mise en ligne de l’ensemble du texte pour le site, en laissant les éléments propres à un séminaire (ouverture de pistes et de propositions sans assurance, espace de recherches et d’articulations pour l’avenir... ainsi les pistes cinématographiques soulevées demandent un travail plus précis, une analyse approfondie).

Une approche du regard au cinéma

Orphée et Eurydice. C’est une histoire célèbre et célébrée. Elle irrigue la littérature depuis 25 siècle (jusqu’aux plus contemporains, en témoignent les derniers livres de Claudio Magris [1] et Frédéric Boyer [2] parus cette année). Mais ce mythe traverse également la peinture et la musique. On le retrouve aux origines de l’opéra. Ce mythe obscur qui nourrit l’imaginaire occidental, ce mythe de l’obscurité nous aide à penser l’art, à envisager les enjeux esthétiques du regard [3].

L’histoire est connue mais quelques faits méritent d’être rappelés.

Orphée est chanteur, musicien et poète. On dit qu’il est fils de la muse Calliope tant son chant puissant a de pouvoirs magiques (voir ici ses exploits lors de sa participation à l’expédition des Argonautes). Un jour, il se marie. Un jour, il épouse la nymphe Eurydice. Elle n’est pas nommée dans la tradition grecque antique. Plus tard, elle est violemment méprisée par la chrétienté lorsque celle-ci s’empare du mythe. Pour l’heure, c’est jour de mariage. Après la cérémonie, la jeune épouse est au bord du fleuve. Soudain, la scène devient tragique. Les noces sont interrompues. Brutalement. Une morsure, une brûlure. Et la mort au bout des crocs. Eurydice meurt le jour de son mariage, mordue par une hydre cachée dans l’herbe haute chez Virgile, ou plus simplement par un serpent chez Ovide.

Que faisait-elle au bord du fleuve ? Elle tentait d’échapper aux turpitudes libidineuses d’Aristée nous dit Virgile dans Les Géorgiques [quote] ; elle se promenait indique Ovide dans Les Métamorphoses [quote].

Mais alors que faisait Orphée ? Où était-il à ce moment fatal du mariage ? Ni Virgile, ni Ovide ne le disent. Seul Nicolas Poussin apportera une aide précieuse sur ces détails. Mais plus tard.

Au bord du fleuve, il y a le corps sans vie d’une jeune femme et la douleur du poète, l’époux, Orphée. Inconsolable.

Au lendemain de toutes les fêtes, Orphée est inconsolable. Jour de deuil. Brisure de douleur.

Il ne veut pas en rester là. Alors, bravant toutes les lois – parce qu’il est Orphée, le poète aimé des dieux, choyé par eux, capable de plier les lois de la nature ou les appels des sirènes par la seule force de son chant – Orphée, donc, décide de descendre aux Enfers pour arracher Eurydice à son funeste sort. Grâce au pouvoir de son chant et de sa musique, il réussit à faire plier les dieux. La catabase d’Orphée est une pleine réussite. Il y a pourtant une condition de Proserpine lorsqu’elle rend l’ombre d’Eurydice à son époux :

« Eurydice lui était rendue et remontait vers les airs en marchand derrière lui (car Proserpine lui en avait fait une loi) »

Virgile [4]

« Orphée de Rhodope obtient qu’elle lui soit rendue, à la condition qu’il ne jettera pas les yeux derrière lui avant d’être sorti des vallées de l’Averne. »

Ovide [5]

Le chemin est long, escarpé, dangereux. Retour de catabase. Eurydice est derrière, silencieuse. Suit-elle ? Est-elle toujours derrière, dans les pas de celui qui, par son chant, l’arrache bientôt à la mort ? Au bout du tunnel, au bout du sombre boyau, cette lumière. Plus on avance, plus la lumière s’agrandit, plus le regard s’aiguise. A l’approche du seuil – importance du seuil – il y a ce bain de lumière promis, attendu, cette liberté. Veut-il se retourner pour lui dire : « Regarde, on arrive, ça y est, c’est là ». Veut-il se retourner pour lui montrer la lumière si proche, lui faire entendre les bruits du fleuve qu’on perçoit déjà ? Alors, on le sait, il se retourne et voit le sombre, l’obscur, la perte, la nuit d’Eurydice.

Que signifie ce voir, ce regard d’Orphée ? Que veut voir Orphée ? Que regarde-t-il ?

Ce que cherche à voir Orphée, ce que son regard veut saisir, c’est ce que n’est plus Eurydice. Eurydice est morte. Elle n’est que trace, trace de l’effacée. Elle est ombre, fantôme. Elle est un point obscur qui tient lieu de présence. Elle est, comme le rappelle Maurice Blanchot dans L’espace littéraire, « la forme d’une absence » c’est-à-dire une image. Eurydice est l’être destitué, l’être d’une souffrance infinie, en dehors de toute temporalité, une simple présence sans présent c’est-à-dire l’infini d’une absence. Elle est, au moment de la catabase d’Orphée un toujours-déjà enfermé dans « l’illimité du neutre (…) qui endure le temps sans lui résister » [6] c’est-à-dire une forme du désastre.

On parle souvent de la seconde mort d’Eurydice, et ce dès Ovide [7]. Or, cette interprétation me semble inexacte car Eurydice est déjà morte. Elle ne serait rendue à la vie qu’une fois le seuil franchi et vierge de tout regard. Ce qu’Orphée regarde, c’est l’instant de la mort et de la morte qui ne cesse d’être ombre. La question est donc celle du fantôme qui, pour actualiser son absence doit inventer une forme qui rappelle ce qui a été et signifie ce qui ne sera plus. Cet espace vide qui dialectise sans fin présence et absence, présence d’une absence infinie, cet espace vide d’Eurydice est celui de la mort. C’est la nuit d’Eurydice. Au seuil de la délivrance, Orphée se retourne. La lumière projetée dans le dos du poète lui permet de voir ce qui est déjà mort, son absentement infini, l’évidement interrompant la possibilité du chant divin. Scène tragique dans laquelle la lumière produit l’ombre. Orphée veut seulement regarder ce qui est impossible à voir.

Ce regard d’Orphée est central dans l’œuvre de Blanchot car il est, pour lui, l’idée même de la littérature… élargissons à l’idée de l’art. Il distingue deux Eurydice, deux figures d’Eurydice : l’Eurydice familière perdue, celle que l’on viendrait chercher par-delà la mort ; il y a également un autre visage, la nuit d’Eurydice, ce point obscur qui échappe à tout regard, qui n’existe que dans son impossibilité. Ce qu’Orphée déclenche, en se retournant, c’est le geste tragique de l’art, celui du désastre. Orphée voudrait voir au-delà du regard, comme il chante au-delà du chant, en dehors de toute loi. Ce qu’Orphée veut voir, c’est l’invisible, l’étrange et l’altérité radicale d’Eurydice. Ce désir d’Orphée est magistralement condensé par cette formule de Blanchot : il veut « non pas faire vivre mais avoir vivante en elle la plénitude de sa mort » (L’espace littéraire, p. 226). C’est ce qui fonde le désastre. Voir apparaître la disparition signifie d’abord pour Orphée le passage du divin à l’humain, et d’autre part la conscience du point inouï de l’art. C’est dans la perte, la mort, le désastre, c’est dans la confrontation à l’absence que l’œuvre devient possible ; mais possible dans ce qu’elle révèle d’impossibilité.

« Par sa disparition, Eurydice se révèle donc à la fois comme inessentielle dans la mesure où elle n’est qu’un nom et la figure qui dissimulent le vide et l’anonymat du royaume des morts auquel elle appartient, et signalons qu’il contient le mot grec dikè, qui signifie la loi. Voir Eurydice serait donc saisir la loi de l’œuvre, le point absolu où la possibilité et l’impossibilité de l’œuvre convergent. » [8]

L’art serait d’abord confrontation à la mort, à l’impossibilité d’en fixer une image stable, mais à la nécessité d’œuvrer ce point aveugle. Voir Eurydice, c’est voir cette disparue incarnant dans sa nuit désincarnée la part d’ombre de l’art, celle qui fait apparaître les choses en tant que disparues.

C’est peut-être Nicolas Poussin qui le premier donna un éclairage nouveau sur ce mythe après les récupérations chrétiennes qui transforment la perte d’Eurydice en bénédiction ; l’Ovide moralisé, texte anonyme du XIVème siècle d’un clerc normand vivant à Anger, pousse l’allégorie en assimilant Eurydice à Eve ou l’âme humaine, et Orphée à Adam, puis au Christ délivré de la tentation après la catabase et vouant ensuite sa vie à l’enseignement de la foi chrétienne [9].

Rien de cela chez Poussin. Avec Paysage avec Orphée et Eurydice (1648), Poussin donne à voir quelque chose du mythe resté dans l’ombre. Il déplace les enjeux, fait un détour par rapport à la doxa, d’abord en plaçant Eurydice au centre du tableau, puis en peignant l’instant de sa mort. D’autre part, il donne une réponse à la question posée précédemment : que faisait Orphée à ce moment là ? Littéralement : il regarde ailleurs.

Poussin évoque un épisode passé sous silence par la littérature. Ni Virgile, ni Ovide n’évoquent l’activité d’Orphée au moment de la mort d’Eurydice. Poussin peint là où le texte est silencieux. Il renverse l’idée du lisible dans le tableau (il n’y a ici aucun texte sur lequel s’appuyer pour découvrir le tableau).

Dans le tableau de Poussin, Orphée est celui qui ne voit pas parce qu’il ne regarde pas Eurydice. Il fait le chanteur. Il attire tous les regards vers lui, lui, le poète qui n’a d’yeux que pour le ciel des muses.

Quand le serpent a piqué avant de regagner l’ombre, Eurydice a poussé un cri. Orphée n’a rien vu, rien entendu, pas plus que la petite cour des admirateurs dont les regards convergent tous vers le chanteur inspiré. Dans la vie paisible d’un jour de mariage, au milieu d’un idéal bucolique, seul un pêcheur au bord de la rive entend, comprend, voit. Il tourne la tête. Il a vu la fuite du serpent. Il a entendu le cri de la mort qui surgit. Il atteste pour le spectateur qui lui aussi voit ce qu’Orphée ne regarde pas, la bascule tragique. Ce pêcheur est le signe de ce qui échappe au regard, de cet invisible nuit dans laquelle entre désormais Eurydice.

« Telle qu’elle est située dans le tableau, Eurydice en est bien la figure centrale, même si, à première vue, elle paraît peu de choses, à peine un éclair de la lumière, une vision évanescente d’une grâce saisie à l’instant de sa perfection au cœur d’un écrasant et grandiose ensemble. En fait, vers elle tout converge et d’elle tout rayonne. Elle est l’irruption du drame, de la fausse note qui trouble un harmonieux concert. Lieu innocent de cette belle fresque où les hommes déploient leurs activités au sein d’une nature heureuse et comblée, Eurydice est le point mort entre le mouvement journalier des hommes et le mouvement perpétuel du paysage qui va quitter le jour pour s’embarquer dans la nuit. » [10]

La scène tragique chez Poussin est dans la lumière. C’est elle qui produit l’ombre qui se répand et met en tension la possibilité du regard et de la représentation du désastre [11]. C’est elle qui annonce l’étendue de la nuit à venir (comme la fumée de mauvaise augure rappelant les précautions virgiliennes pour signifier les signes ambigus du mariage d’Orphée et d’Eurydice).

La bascule tragique, ce désastre au milieu du paysage parfait est pourtant éclairée par la tension, pour ne pas dire l’opposition, entre Orphée et Eurydice :

— La verticalité ascendante d’Orphée, beau et admiré, le regard dressé vers le ciel maternel des muses.

— Le corps d’Eurydice qui se tord, se vrille et son regard qui tombe vers le serpent

Comme le suggère Laurence Giavarini, Poussin peint le moment où Eurydice devient image.

« La structure en plans du tableau qui est mouvement vers un futur du point de vue de l’identification des figures est un passé pour ce qui intéresse l’histoire de la naissance de l’image, ou de la peinture. Le travail du suspens et le retrait des effets creusent en profondeur la temporalité du tableau. Un pan d’image fait écho à un autre fragment d’image, mais évoque aussi tel autre épisode du mythe : ainsi, le mouvement d’Eurydice se retournant vers des ombres déjà enfuies, si elle attire les regards vers le point où se rejoignent la ligne du pêcheur et la corde des hauteurs, porte le souvenir d’un autre regard en arrière, celui d’Orphée qui la perdra ainsi une seconde fois. Effet de souvenir, non de prolepse, comme on eût pu le croire, puisque le geste ne fonctionne pas à l’intérieur d’un récit (linéaire) mais comme fragment d’un système indiciel (en suspens, en profondeur), tissant l’épaisseur temporelle de la peinture comme la métamorphose d’une nymphe en son imago. Toute image a son ombre, son fantôme, sa larve, c’est-à-dire aussi que toute image est l’ombre d’une image à venir. » [12]

La nuit d’Eurydice comme pensée de l’image, d’une image creusée par la mort, une image dont il s’agirait de parler malgré l’échec ou l’impossibilité annoncée, est une question posée au cinématographique.

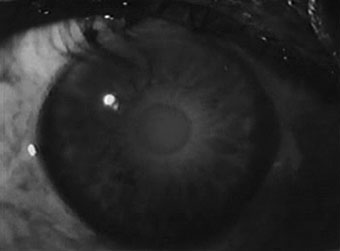

On pourrait dans un clin d’œil dire que le mythe invente un dispositif cinématographique. La nuit d’Eurydice qu’Orphée cherche à voir est annonce de cinéma. Le dispositif : un trou de lumière projeté dans le dos, des images qui se sculptent dans l’ombre et font apparaître le clignotement du fantomal.

Sans reprendre la théorie derridienne de l’image cinématographique comme expérience de la spectralité (et « nature même de la trace » [13]), théorie que j’ai déjà évoquée lors d’une précédente intervention dans ce séminaire [14], le cinéma est avant tout un rapport de visibilité et d’absence : la lumière qui révèle l’image du négatif engendre la disparition de cette même image, cédant la place à une autre image, etc.. Et ce qui revient, c’est une image. Pour qu’il y ait image cinématographique, il faut un quelque chose déjà là avant. Il faut une image qui, mise sous la lumière du projecteur, apparaisse comme disparition.

Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat rappellent ainsi ce rapport d’apparition et de disparition :

« Tels sont les fantômes ; ils ne sont presque rien, anémiques, dévitalisés, comme tout ce qui revient, et pourtant ils surgissent et sont un peu quelque chose. On dirait à première vue qu’au cinéma une image s’en va pour qu’une autre advienne (une disparition-apparition), alors que le fantôme reviendrait d’abord pour disparaître ensuite (une apparition-disparaissante) : la première (l’image du film) appartiendrait à l’ordre irréversible du temps, alors que le second (le fantôme) proposerait un exemple de la répétition itérative ou du caractère spectral du présent. De fait, au cinéma, les deux se conjuguent, en lui alternent apparition-disparition, disparition-apparition. » [15]

Ce qui se voit d’abord au cinéma, c’est une ombre, une ombre qui revient. Cette condition première du cinéma comme convocation première des ombres, est également un rapport à la mort. Si Derrida évoque le cinéma comme « deuil magnifique [… et] magnifié », Jean-Louis Schefer rappelle ce rapport intrinsèque de l’image cinématographique à la mort et au spectre (on généraliserait volontiers la problématique à l’art dans son ensemble). Pour Schefer, l’image cinématographique est d’abord vieillesse et usure, saisi d’instabilité. En tant que « sphère d’évaporation », le spectral « n’est que ce que l’image fait passer en elle comme référence vraie. » [16] Ou, pour reprendre l’expression de Marc Vernet d’ « idéologie du visible » [17], le phénomène premier du cinématographique, c’est l’absence et la disparition. Dit autrement, l’idée d’image cinématographique est littéralement hantée par la nuit d’Eurydice, par cette possibilité catastrophique de regarder la disparition, de regarder en face ce qui, de la mort, se dérobe, dans la mort.

Dès lors, cherchant à délimiter un corpus à cette proposition, quelques pistes.

Trois regards pourraient être envisagés dans ce contexte cinématographique : le regard voyant, le regard voyeur, le regard absent.

Je laisserai de côté les deux premiers regards pour me concentrer sur le troisième. Mais tout de même, pour le regard voyant, on peut penser aux séquences finales de 2001 (Kubrick, 1968), ou de Solaris (Tarkovski, 1972) [18] ; pour le regard voyeur, on pense au très littéral et passionnant Le Voyeur (Peeping Tom, 1960) de Michael Powell.

Que serait ce troisième regard cinématographique entre regard absent et regard de l’absence ou de l’absentement.

Deux pistes esthétiques autour du regard comme geste tragique de l’art (elles ne seront pas développées ici) :

1. Une séquence de Roma (1972) de Fellini qui métaphorise magnifiquement ce regard de la disparition. Dans une catabase moderne (le chantier de percement du métro romain), l’œil orphique de la caméra cherche à saisir le trésor pictural qui disparaît au moment de sa découverte [19].

[20]

2. Sunset Boulevard (1950) de Billy Wilder. Ce film serait à lui seul une théorie du spectral et une inversion du mythe orphique. Orphée serait à la fois le narrateur et le majordome (un mort et un instrument de mort, un ancien cinéaste) ; Eurydice serait Norma Desmond, cette ancienne actrice, ce cadavre cinématographique qui veut, une fois encore, revenir image, retrouver le regard de la caméra, le plan du Cecil B De Mille. Bref, elle veut retrouver la mort qu’elle est déjà. Sa nuit, c’est la dernière séquence, cette descente d’escalier comme ultime catabase.

Deux pistes articulant Histoire et esthétique, ou ce que l’Histoire apprend de la mort regardée, de l’image de la mort qui regarde, qu’on regarde.

Dans la seconde moitié du XXème siècle, deux images ont profondément modifié la question du regard, deux images ont profondément bouleversé la pensée de l’image. Deux images, deux pistes.

1. La première image est un moment de bascule dans l’horreur historique, celle des camps d’extermination, celle de la libération des camps. Le dernier livre d’Antoine de Baecque, hasard éditorial, me permet d’avancer sur ce terrain. L’histoire-caméra avance l’idée « forme cinématographique de l’histoire : une mise en scène choisie par un cinéaste pour donner forme à une vision de l’histoire. » [21].

L’idée serait ici d’envisager Film (1964) de Samuel Beckett et Alan Schneider comme étant l’œuvre éprouvant ce regard-caméra et posant la possibilité cinématographique de cette nuit d’Eurydice, et de l’entendre, avec Adorno, comme pensée radicale de la mutilation.

2. La seconde image serait américaine et rejoindrait celle du film amateur d’Abraham Zapruder, film qui, le 22 novembre 1963, saisit l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas. C’est là l’intrusion radicale du « voir la mort en face » dont Jean-Baptiste Thoret analyse les conséquences historiques et esthétiques dans 26 secondes, l’ Amérique éclaboussée [22].

Mais je voudrais évoquer ici d’une autre image qui viendrait définitivement rabattre dans le lointain les utopies, les espoirs ouverts par les années soixante. Le 6 décembre 1969, lors du peace concert organisé par les Rolling Stones à Altamont, le spectateur Meredith Hunter est tué par un membre des Hells Angels chargés du service d’ordre. Dans le film documentaire Gimme Shelter (1970), réalisé par Charlotte Zwerin et Albert Maysles, on assiste à cette mort, sans le savoir, sans le comprendre. Mike Jagger, en Orphée moderne, ne voit pas le spectateur périr sous les coups de couteau. Il regarde ailleurs, comme dans un tableau de Poussin. Seul la caméra enregistre, presque malgré elle, ce qui s’enfonce dans le désastre. Mais Jagger regarde ensuite. A posteriori, sur la table de montage, il visionne les images de cette mort, et voit la nuit de tout espoir.

On connaît mal la conscience politique de Beckett ni ses engagements très actifs et dangereux lors de l’occupation allemande de la France. Son œuvre est ensuite violemment marquée par une esthétique de la disparition, par une pensée de l’impossible, traversée par la conscience de la mutilation historique, celle de l’extermination des juifs d’Europe par le nazisme. Comme le dit Ernst Fischer (et l’approuve Adorno) dans une conversation télévisée sur Beckett en 1968 : « Le nom d’Auschwitz n’apparaît jamais dans son œuvre, mais tout cela est écrit dans les cendres d’Auschwitz. » [23].

Les biographies de Beckett ne disent pas s’il a vu les images d’archives de libération des camps. Mais alerté dès la fin de la guerre par ce qu’on appelle aujourd’hui la Shoah, il est clair que son œuvre est baignée par cette tragédie (la mort de son ami Alfred Péron, arrêté le 14 août 1942, déporté à Mauthausen et mort deux jours après la libération de ce camp, marque profondément Beckett. Autres éléments permettant d’éclairer le contexte beckettien : les nombreux séjours de Beckett en Allemagne ainsi que l’ouverture du procès Eichmann le 11 avril 1961).

L’hypothèse que je propose est d’envisager Film comme une œuvre qui affronte la question du regard d’après la Shoah, un regard hanté par celui des camps.

Dans un ouvrage récent L’Histoire-caméra, Antoine de Baecque envisage le regard-caméra qui apparaît dans les années 1950 chez Rossellini et Resnais comme la forme d’une vision de l’histoire, celle des images de « la libération des camps de la mort, [où] surgissait le même regard : des survivants décharnés me regardaient ». S’interrogeant sur l’intensité frontale de ce regard, Antoine de Baecque ajoute que ce regard-caméra vient « d’un point aveugle de l’histoire du XXe siècle, son irreprésentable qui pourtant nous regarde. Ce regard témoigne depuis la mort, que les survivants ont vue et fixée, l’extermination. » [24].

Film, c’est l’histoire d’un regard insoutenable, un regard qui sidère d’effroi, la conscience d’un désastre qu’on ne saurait regarder en face. Car dans Film il s’agit de voir un disparaissant, de voir l’image de ce qui n’est plus, de ce qui ne peut plus être. Comme dans le mythe orphique, le regard porte la question de la mort (Beckett lui-même l’indique dans son Proust, regarder c’est être modifié : le narrateur de la Recherche voyant sa grand-mère réalise qu’elle va mourir… ou plus abyssal encore la scène de la dernière invitation, du dernier bal).

Si Film montre la recherche du non-être (la nuit blanchotienne) comme échec, échec tramé par le regard-caméra, c’est pour poser la conscience comme souffrance, nous permettant de rejoindre la question adornienne de la conscience mutilée [25].

Film, c’est l’histoire d’un homme qui cherche à fuir tous les regards et le sien propre. Le début du projet écrit semble clair :

« Esse est percipi.

Perçu de soi subsiste l’être soustrait à toute perception étrangère, animale, humaine, divine.

Le recherche du non-être par suppression de toute perception étrangère achoppe sur l’insupprimable perception de soi. » [26]

Mais peut-être faut-il se méfier des affirmations de Beckett dans ce texte car, outre des effets de modalisations, des chausse-trappes permettent d’envisager une distance.

— Exemple p. 115 : « Film entièrement muet à part le « chut » de la première partie. »

Donc ce n’est pas un film muet puisqu’il il y a ce « chut » d’autant plus important que le terme vient signifier le film muet dans lequel on n’est pas, dans lequel on n’est plus.

— Exemple p. 132 : « Il ne peut évidemment pas s’agir de la chambre de O. On peut imaginer que c’est la chambre de sa mère hospitalisée où depuis de nombreuses années il n’a pas mis les pieds et doit maintenant s’installer provisoirement, en attendant le retour de la malade, pour s’occuper des animaux. Cette question est sans intérêt pour le film et n’a pas à être élucidée. »

Si la question est sans intérêt, alors pourquoi l’écrire ?

O (c’est le nom du personnage) est suivi, se sent suivi par OE (une instance d’ocularisation dont on saisit mal la nature : objectivation machinique ou subjectivité diégétique, ou non). Cette instance OE semble progressivement prendre une autonomie et cherche à voir ce qui de O se dérobe : un visage. OE veut saisir ce qui ne saurait être désormais vu. Le vivant du visage est invisible et impossible. Il est ce qui se dérobe à tout regard possible. Comme dans le mythe orphique, il y a un interdit, une frontière à ne jamais dépasser : l’angle de 45°, « angle d’immunité » selon les propres termes de Beckett.

Or, dans la chambre, il y a transgression et regard frontal.

La chambre est espace de deuil maternel (un parallèle reste à faire avec Barthes et la question du rapport entre deuil de la mère et photographie), la chambre, c’est le lieu matrice de toutes les pertes dans son rapport au regard et à l’image entre effacement-recouvrement (recouvrir les miroirs dans la tradition juive est signe de deuil), évitement et destruction. Les photographies sont les signes de la disparition, de l’histoire d’un regard frontal de disparition. Ce qui ce voit dans la confrontation finale entre les deux visions monoculaires (le borgne et la caméra), c’est, pour reprendre une expression de Beckett, « le spectre du voir ». L’être que l’on est censé voir manque. L’exergue de Berkeley (Etre, c’est être perçu) ne tient pas sa promesse. Ce qui apparaît, c’est une image désastreuse, le point aveugle d’une impossibilité, de ce qui bientôt disparaît dans le fondu au noir, inscrit dans le creux du noir et blanc, substances filmiques de l’entre-deux fantomal. Le regard-caméra est alors l’expression d’un désastre de l’humain qui n’apparaît plus, sinon comme instance du tragique.

Le choix de Buster Keaton n’est pas anodin car cet acteur est d’abord un corps cinématographique éternellement vivant (celui du cinéma muet : une fois encore, le « chut » est le rappel d’un impossible cinéma sans paroles audibles). Il est un corps cinématographiquement codé : une mécanique plus qu’une psychologie. Mais il est surtout un corps qui n’est plus ce corps-là. Il est corps de disparition de l’image, de cette image éternelle. Keaton expose dans le film de Beckett un ça-a-été voire un aura été [27] … une forme déjà fantomale précédemment captée par Billy Wilder en 1950, puis Charlie Chaplin en 1952.

Ce à quoi Beckett confronte le spectateur, c’est à la conscience du désastre, une forme cinématographique qui vient sonder le point aveugle de l’histoire. Ce regard-caméra qu’il met en scène transforme la violence du regard insondable des survivants en conscience de l’épuisement du sens et du déchirement. Si le regard-caméra est, comme le suggère Antoine de Baecque, point de rencontre entre le cinéma et l’histoire, il apparaît chez Beckett comme conscience de la mutilation et d’une disparition qui rappelle la nuit d’Eurydice, envisagée ici comme point de rencontre obscur entre la caméra et la mort. Mais cette nuit d’Eurydice est aussi celle du désastre de l’esse es percipi : le moment d’existence du personnage (moment où il est frontalement perçu) est aussi celui de la destruction, de la disparition.

Ce texte, depuis la décision de sa mise en ligne ne cesse de s’amplifier. Les prolongements d’analyses cinématographiques autour de Sunset Boulevard, Roma, Film ou Gimme Shelter prendront sans doute place prochainement sur le site.

[1] Claudio Magris, Vous comprendrez donc, traduit de l’italien par Jean et Marie Noëlle Pastureau, Paris, L’arpenteur-Gallimard, 2008 (54 pages, collection domaine italien)

[2] Frédéric Boyer, Orphée, Paris, P.O.L, 2009.

[3] Voir le Chantier Eurydice

[quote] « « Scis, Proteu, scis ipse ; neque est te fallere quicquam ;

sed tu desine velle ; deum praecepta secuti

venimus hinc lapsis quaesitum oracula rebus. »

Tantum effatus. Ad haec uates ui denique multa

ardentis oculos intorsit lumine glauco

et grauiter frendens sic fatis ora resoluit :

« Non te nullius exercent numinis irae ;

magna luis commissa : tibi has miserabilis Orpheus

haudquaquam ob meritum poenas, ni fata resistant,

suscitat et rapta grauiter pro coniuge saeuit.

Illa quidem, dum te fugeret per flumina praeceps,

immanem ante pedes hydrum moritura puella

seruantem ripas alta non vidit in herba. »

Révélation de Protée à Aristée :

« C’est une divinité qui te poursuit de son ressentiment ; tu expies une faute grave : ce châtiment, c’est Orphée, si digne de compassion pour son malheur immérité, c’est Orphée qui l’appelle sur toi, à moins que les destins ne s’y opposent, et qui venge sévèrement la perte de son épouse. Oui, pour t’échapper, elle courait le long du fleuve ; la jeune femme ne vit pas devant ses pieds, dans l’herbe haute, un serpent d’eau monstrueux, habitant de ces rives, qui devait causer sa mort. Alors le chœur des Dryades, de même âge qu’elle, emplit de ses cris les sommets des montagnes ; on entendit pleurer les cimes du Rhodope, et les hauteurs du Pangée, et la terre de Rhésus chère à Mars, et les Gètes, et l’Hèbre, et Orithye l’Actiade. Orphée, lui, cherchant sur sa lyre creuse une consolation à son amour douloureux, il te chantait, épouse chérie, il te chantait seul avec lui-même sur la rive solitaire, il te chantait, quand venait le jour, quand le jour s’éloignait. »

Virgile, Géorgiques, (IV), traduction E. de Saint-Denis, Paris, Les Belles-Lettres, 1974, p.73.

[quote] Inde per inmensum croceo uelatus amictu Aethera digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras Tendit et Orphea nequiquam uoce ucatur. Adfuit ille quidem, sed nec sollemnia uerba Nec laetos uoltus nec felix attulit omen. Fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo Vsque fuit nullosque inuenit motibus ignes. Exitus auspicio grauior ; nam nupta per herbas Dum noua Naiadum turba comitata uagatur, Occidit in talum serpentis dente recepto.

« L’Hymen, vêtu d’une robe de pourpre, s’élève des champs de Crète, dans les airs, et vole vers la Thrace, où la voix d’Orphée l’appelle en vain à ses autels. L’Hymen est présent à son union avec Eurydice, mais il ne profère point les mots sacrés ; il ne porte ni visage serein, ni présages heureux. La torche qu’il tient pétille, répand une fumée humide, et le dieu qui l’agite ne peut ranimer ses mourantes clartés. Un affreux événement suit de près cet augure sinistre. Tandis que la nouvelle épouse court sur l’herbe fleurie, un serpent la blesse au talon elle pâlit, tombe et meurt au milieu de ses compagnes. »

Ovide, Les Métamorphoses (VI-X), Traduction de G.T. Villenave.

[4]

redditaque Eurydice superas veniebat ad auras,

pone sequens, namque hanc dederat Proserpina legem

Géorgiques, IV, 485-487

[6] Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 52.

La passivité ne consent, ne refuse : ni oui ni non, sans gré, seul lui conviendrait l’illimité du neutre, la patience immaîtrisée qui endure le temps sans lui résister. La condition passive est une incondition : c’est un inconditionnel que nulle protection ne tient sous abri, que n’atteint nulle destruction, qui est hors soumission comme sans initiative — avec elle, rien ne commence ; là où nous entendons la parole toujours déjà parlée (muette) du recommencement, nous nous approchons de la nuit sans ténèbres. C’est l’irréductible-incompatible, ce qui n’est pas compatible avec l’humanité (le genre humain). La faiblesse humaine que même le malheur ne divulgue pas, ce qui nous transit du fait qu’à chaque instant nous appartenons au passé immémorial de notre mort — par là indestructibles en tant que toujours et infiniment détruits. L’infini de notre destruction, c’est la mesure de notre passivité.

[7]

Le malheureux Orphée lui tend les bras, Il veut se jeter dans les siens : il n’embrasse qu’une vapeur légère. Eurydice meurt une seconde fois, mais sans se plaindre ; et quelle plainte eût-elle pu former ? Était-ce pour Orphée un crime de l’avoir trop aimée ! Adieu, lui dit-elle d’une voix faible qui fut à peine entendue ; et elle rentre dans les abîmes du trépas.

Privé d’une épouse qui lui est deux fois ravie, Orphée est immobile, étonné, tel que ce berger timide qui voyant le triple Cerbère, chargé de chaînes, traîné par le grand Alcide jusqu’aux portes du jour, ne cessa d’être frappé de stupeur que lorsqu’il fut transformé en rocher.

Ovide, Les Métamorphoses (X, 64-65)

[8] Chantal Michel, Maurice Blanchot et le déplacement d’Orphée, Saint-Genouph, Librairie Nizet, 1997

[9] Voir quelques réflexions ici

[10] Michel Déon, Orphée aimait-il Eurydice ? Un tableau de Poussin, Paris, Séguier, 1996, page 35

[11] « Que vise une composition qui soustrait à nos yeux les visions réelles ou imaginaires des personnages du tableau, sinon l’orientation de notre regard vers les sphères intelligibles, celles qui dans leur essence, sont irreprésentables ? Ce procédé d’ellipse figurative est un signe puissant qualifiant la nature même de ce qui échappe au regard : d’éléments du discours pictural dans le cas d’une image allégorique (ou autre), l’invisible, que l’on doit maintenant constituer dans la pensée, devient un moment qui transcende ce même discours. Engagée dans cette constitution de l’élément invisible, notre pensée le reconnaît du coup comme l’élément supérieur, l’élément unificateur, autrement dit : le sujet transcendantal de l’œuvre. »

Après l’étude des éléments iconographiques, de l’ordre de la représentation, de la rhétorique narrative, etc., on constate que « l’essentiel n’est pas manifeste, et que le sens de l’œuvre se situe moins dans ses parties visibles que dans notre attitude par rapport à une unité invisible que suggère pour nous l’image. »

Milovan Stanic, « Le mode énigmatique dans l’art de Poussin » dans Poussin et Rome (acte de colloque de l’Académie de France à Rome. 16-18 novembre 1994, sous la direction d’Olivier Bonfait, Christophe Luipold Frommel, Michel Hochmann, et Sébastien Schütze), Paris, Réunion des musées nationaux, 1996, pages 93-94

[12] Laurence Giavarini, « L’effroi de voir et le pouvoir de la peinture. Sur Paysage avec Orphée et Eurydice de Nicolas Poussin (Louvre, c. 1648) » in Mythes en images : Médée, Orphée, Œdipe (textes réunis par Brigitte Bercoff et Florence Fix), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, p. 73

[13] Jacques Derrida, « Le cinéma et ses fantômes », entretien avec Antoine de Baecque et Thierry Jousse, Les Cahiers du cinéma, n° 556, avril 2001, p. 77.

[14] Séminaire Interarts 2004-2005 « Art et nouvelles technologies », communication : « Fantômes cinématographiques et nouvelles technologies de l’image » repris dans La création artistique face aux nouvelles technologies, L’Université des arts-Klincksieck, 2006.

[15] Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat, Penser le cinéma, Paris, Klincksieck, 2001, p. 135.

[16] Jean-Louis Schefer, Du monde et du mouvement des images, Paris, Editions Le Cahiers du cinéma, 1997, p. 17.

[17] Marc Vernet, Figures de l’absence, Paris, Editions Les Cahiers du cinéma, 1988, p. 7.

[18] Voir « Une pensée de l’image au détour du photographique, le cinéma de Kubrick (et autres Marker et Tarkovski). », LIGEIA, dossiers sur l’art, « Vecteur de la photographie », numéro 49-50-51-52, mars 2004

[19] On se souviendra pourtant de la descente de l’équipe de tournage : le sombre, la fumée, l’étrangeté du parcours dans les boyaux souterrain de la ville avec ce train-travelling ; la nécropole aux 350 squelettes qu’on croise, les silhouettes proprement fantomatiques des travailleurs qui remontent ; l’énorme foreuse aux multiples têtes tournantes en action comme autant de monstres habitant ces enfers modernes ; le montage parallèle montrant ces peintures murales en attente des regards qui les délivreraient de siècles de silences ; cette tête de Méduse comme un rappel du danger du regard ; et l’effacement des visages qu’on croit reconnaître quand l’air s’engouffre dans le trou de la paroi...

[20]

[21] Antoine de Baecque, L’histoire-caméra, Paris, NRF-Gallimard, 2008, p. 13.

[22] Jean-Baptiste Thoret, 26 secondes, l’Amérique éclaboussée, Pertuis, Rouge Profond, 2003.

[23] dans Adorno, Notes sur Beckett, Caen, Nous, 2008, p. 152

[24] Antoine de Baecque, L’Histoire-caméra, p. 19-20

[25] « A partir de 1940, la pensée d’Adorno est d’abord celle de la « vie mutilée » (sous-titre du livre Minima Moralia écrit entre 1944 et 1947, première expérience d’écriture fragmentaire), celle d’une pensée désormais brisée, fermée à toute forme d’affirmation conciliatrice. Il ne s’agit plus pour Adorno de penser seulement contre les conditionnements de la pensée mais de défaire les certitudes en pensant la dimension non-conceptuelle du concept. Une pensée authentique est alors une pensée de la non-identité de la pensée avec elle-même, permettant un accès à la différence de la pensée. La constellation, la parataxe ou la fragmentation seront les enjeux critiques de la pensée adornienne car elles permettront d’assurer la lucidité du négatif, celle d’une dialectique assumant désormais ses franges d’incertitudes en renversant les apparences.

Le négatif adornien, c’est le refus de l’immédiateté des choses, la mise en contradiction des représentations habituelles. C’est la contestation du toujours-semblable pour rendre possible un contenu de vérité. Toute forme d’harmonie réalisée est désormais impossible, tant sur le plan philosophique qu’esthétique. Cela tient même du mensonge. Car la pensée d’Adorno se heurte au nom d’Auschwitz, pas seulement comme symbole de l’extermination et de la radicalité du mal, mais également comme enjeu de pensée. Auschwitz est une césure, une brisure de l’histoire à partir de laquelle la rationalité de l’idéalisme allemand (sous les formes d’affirmation identitaire, de primat de la raison, d’absoluité affirmative…) n’est plus possible. Reste une pensée radicalement négative et une autoréflexion critique qui cherchent à ouvrir dans le réel la possibilité de la pensée au temps de la fin de l’harmonie c’est-à-dire la perte définitive de toute innocence et de toute illusion unificatrice et finaliste. La pensée, désormais face à la possibilité de l’impossible, est face à une crise radicale qui supprime les aboutissements affirmatifs pour laisser un système général de tensions. »

Sébastien Rongier, « Theodor W. Adorno. Ecriture, fragmentation et dissonance du monde » dans Le Style des philosophes, Besançon, Editions Universitaires de Dijon et Presses Universitaires de Franche Comté, 2007.

Voir également ici

[26] Film, in Comédie et actes divers, Editions de Minuit, 2006, p. 113.

[27] « Comment caractériser cette temporalité de la mémoire ? Avançons une hypothèse, une hypothèse de travail : ne pourrait-on pas envisager cette temporalité en terme de futur antérieur.

Il s’agit d’un aura été : si le futur situe dans l’avenir la réalisation d’un procès, le futur antérieur souligne l’idée d’accompli dans le futur. On part alors de l’hypothèse de vraisemblance de la réalisation du procès qui n’a pas encore eu lieu. Ici le procès achevé (c’est-à-dire acquis au moment de l’énonciation) est fictivement rapporté à l’avenir. « Le futur antérieur peut concerner un fait passé par rapport au moment de la parole, mais qu’on envisage par rapport au moment où il sera vérifié. » rappelle Grévisse.

On comprend qu’un trouble temporel s’installe dans cette répétition. Elle est en effet paradoxale puisqu’elle est répétition de ce qui ne se répète pas. L’enjeu est celui d’un écart entre l’événement (le été) et son devenir rétrospectif (le aura).

Bergson nous aide à approfondir cette question dans La pensée et le mouvant. Il traite de cette question du aura été dans son essai « le possible et le réel » en soulignant qu’une œuvre créée est un aura été : « la voilà réelle et par là même elle devient rétrospectivement ou rétroactivement possible. » (Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Paris, P.U.F., 1999, p. 110). Il ajoute qu’au « fur et à mesure que la réalité se crée, imprévisible et neuve, son image se réfléchit derrière elle dans le passé indéfini ; elle se trouve ainsi avoir été, de tout temps, possible ; mais c’est à ce moment précis qu’elle commence à l’avoir toujours été, et voilà pourquoi je disais que sa possibilité, qui ne précède pas sa réalité, l’aura précédée une fois la réalité apparue. Le possible est donc le mirage du présent dans le passé ; et comme nous savons que l’avenir finira par être du présent, comme l’effet de mirage continue sans relâche à se produire, nous nous disons que notre présent actuel, qui sera le passé de demain, l’image de demain est déjà contenue quoique nous n’arrivions pas à la saisir. (…) En jugeant d’ailleurs ainsi que le possible ne présuppose pas le réel, on admet que la réalisation ajoute quelque chose à la simple possibilité : le possible aurait été là de tout temps, fantôme qui attend son heure ; il serait donc devenu réalité par l’addition de quelque chose »(Henri Bergson, Ibid., p. 111.).

L’événement ne fait sens qu’après-coup. Le futur antérieur (comme temps en claudication) souligne l’importance de la durée et de la mise en récit. C’est une mise en durée du passé comme présent et surtout une mise en scène du possible. Ce possible (à la fois imprévisible et incalculable) chez Bergson (qui ne se confond pas avec le virtuel) vient contrarier l’ordre par un effet de trouble car il est l’acceptation de « jaillissement effectif de nouveauté imprévisible »(Henri Bergson, Ibid., p. 116). Ce dédoublement de réel dans le possible est donc un temps de fantôme que l’on envisage également comme temps de mémoire et comme politique du présent pouvant éclairer la question du aura été.

En guise de rapprochement complémentaire, de citer les dernières phrases de conclusion du livre de Jean-François Hamel Revenances de l’histoire. Répétition, narrativité, modernité (Minuit, 2006) : ce « n’est certainement pas le moindre des paradoxes de la narrativité moderne et contemporaine que de tenir comme condition de possibilité d’une mémoire culturelle vivace la nécessité de se refuser à tout espoir d’une réconciliation apaisée avec la mort. D’où justement un imaginaire de l’histoire pour lequel le sentiment de perte et l’angoisse de la filiation rompue sont les derniers garants d’une transmission authentique de l’expérience et d’une véritable politique du présent. » (p. 231). »

Extrait de Sébastien Rongier, « Ecarts de l’image (Déplacements et bordures chez Pierre Huyghe) », dans Regards sur l’image, L’Université des arts, Klincksieck, 2009, pages 195-196.