Accueil > Articles > 2007 > Au bord du poème (Sur la pensée poétique de Michel Deguy)

Au bord du poème (Sur la pensée poétique de Michel Deguy)

vendredi 3 décembre 2021, par

Michel Deguy et Martin Rueff m’avaient invité à participer à une soirée à l’IMEC autour de la poésie de Michel. Dans l’abbaye d’Ardenne, j’avais prononcé un petit texte intitulé "Et réciproquement" qu’on retrouve ici. J’avais déjà constitué un dossier sur son œuvre sur remue.net, l’échange se prolongeait. Après les prises de paroles, tout le mondé s’était retrouvé autour d’une soupe et d’un dîner. C’est là que Michel et Martin m’ont invité à participer au colloque que Martin organisait à Cerisy autour de l’œuvre et de la pensée de Deguy. Intitulé « L’allégresse pensive. Michel Deguy, poétique et pensée. », ce colloque s’est tenu entre le 25 et le 29 mai 2006. Ma communication s’est déroulée le samedi 27 mai 2006 dans la bibliothèque de Cerisy face à un parterre particulièrement relevé et au premier rang, à l’écoute : Michel Deguy. C’est dire si j’ai été dans mes petits souliers durant cette heure-là. Mon texte « Au bord du poème (Sur la pensée poétique de Michel Deguy) » a été publié en octobre 2007 aux éditions Belin.

Au bord du poème

Dans la géo-poétique de Michel Deguy, le paysage même du poème est instable et mouvant. Sa description commencerait donc par une incertitude, une hésitation et quelques questions.

Par quel bout le prendre ? A revers ou par défaut ?

C’est au bord du poème que se dessine cette ligne mobile et toujours outrepassée par elle-même, cette ligne poétique et pensive.

De la bordure

Il s’agirait d’une bordure, celle d’un poème, d’une poétique toujours recommencée dans un mouvement. La bordure du poème serait un bord s’abolissant lui-même dans sa dynamique. La bordure poétique n’est pas une frontière ou une séparation mais la ligne instable d’un passage. Car il n’y a de bordure du poème qu’à condition de son débordement. Dès lors, envisager la bordure, c’est explorer un passage, un décentrement.

Se mouvoir en bordure, c’est explorer l’espace inquiet du poème, l’indécidable frontière entre un dehors et un dedans, hypothèses topographiques renversées par la poétique de Deguy.

Le bord ? Un écart, et une marge. La navigation poétique des bordures, c’est notre marge de manœuvre pour tenter une exploration et un travail. Car il ne s’agit pas d’une posture mais d’une réflexion poétique en mouvement.

Dire-en-poème (pour reprendre l’expression de Michel Deguy), c’est penser le langage au bord de lui-même et tenter sa possibilité dans la bordure même. Dès lors « tenter », c’est à la fois la « tentative » et la « tentation » : l’essai, celui d’une raison poétique, la tentation, celle qui nous réunit, l’allégresse pensive.

La bordure est le topos du trafic de la langue, entre circulation, mouvement et contre-bande du langage. Ce fricotage, cette navigation entre-deux eaux (la borde), c’est l’interlope poétique, l’interlope métaphorique ou comparatif, tropes en bordure : celle du rapprochement de l’éloigné, d’une articulation en bordure de deux espaces. Envisager cette topographie c’est poser un horizon et son débordement. La comparaison et la métaphore ne s’entendent jamais avec quelque complaisance poétique. Elles n’appartiennent à aucune licence poétique (au sens juridique du terme « licence »). C’est au contraire la compétence même du poétique, sa compétence pensée, celle du mouvement du monde requis dans le langage.

La bordure est donc un rapport entre le fini et l’infini. C’est cela le « où » de la poésie, un rapport planté au milieu du monde. Mais un rapport problématique car il n’est ni au-delà, ni au-dehors mais c’est un « au milieu » par décentrement (le centre ne fait jamais « position » nous rappelle « Didactiques » dans Gisants, p. 89) C’est un pas de côté au milieu du monde. Elle est donc entre. Cet entre définit le mouvement et la circulation de la poésie. C’est la leçon de Mallarmé : un espace textuel entre le « d’une part » du poème composé et le « d’autre part » de la prose ordinaire, comme le rappelle Michel Deguy dans La raison poétique (p. 81)

La grande affaire des bords, c’est de les enjamber, de les déborder. Parce que la langue est d’abord un échange de réciprocités. Parce que « la langue accueille pour redonner », lit-on dans La poésie n’est pas seule (p. 21)

Ce débordement impliqué par le bord dément l’évidence du langage. La navigation poétique des bordures, c’est à la fois les faire saillir et les déplacer. C’est ce déplacement qui transforme et disloque la forme commune. Car le corps même du poème, c’est l’instabilité de la langue convoquée par le tremblement de la bordure.

On dit qu’il y aurait deux voies dans l’œuvre de Michel Deguy. L’une serait poétique. L’autre serait philosophique ou réflexion sur la poésie. Cette distinction est proprement intenable ; déjà parce que le mouvement de la poésie est pensée, non pas réfléchi mais réflexion. D’autre part, poésie et philosophie s’accomplissent dans le plissement. Cette expérience poétique du pli est exactement celle des bords. Il n’y aurait pas séparation (mur ou frontière) mais plissement ou roulement infini du pli de la langue. C’est l’expérience même de la poétique pensive : l’oscillation d’un bord à l’autre, un passage infini et intime reposant sur une dis-jonction. La place de la poésie est de ne pas en avoir. Son être-sans-place est ce qui déplace et franchit toujours son propre bord. Son rythme est dans cette ubiquité indécidable et non-terminale : in-terminale et interminable. C’est pourquoi il faudrait écrire « dis-joindre » avec un tiret entre le « dis » et le « joindre » : il marque l’espacement et la relation c’est-à-dire espacer et rejoindre pour faire écho à l’expression de Jean-Pierre Moussaron.

Le dire-en-poème, celui des bordures, c’est un dire et son débordement. Du dire à la disjonction (dis-jonction), voilà le mouvement poétique : rapprocher les incertitudes et, selon Mallarmé, mettre sous les yeux une absence pour ne jamais répéter mais toujours déborder (cf. Au jugé, p. 94)

« L’originalité de l’écrivain (par définition, artiste est celui qui ne recopie pas à l’identique, mais veut faire origine ou ajout) consiste à dissoudre, dissiper, la signification, la « définition » ordinaire ; ne pas répéter le signalement de la chose dans le dictionnaire. Il re-décrit, à nouveaux frais, vers une définition. Il « suggère ». Il doit donc « commencer » par perdre les significations usuelles (« plonger » dit Baudelaire ; égarer la voie droite, dit Dante) ; frayer dans « la forêt obscure ». Se détourner, se dépendre, mé-connaître ; (Mallarmé : « … la danseuse n’est pas… ») » La raison poétique, p. 162

La bordure serait l’expression de cette in-finitude et l’autre nom de la poésie, celle qui relie dans un moment instable et dynamique un dehors et un dedans, comme le dessin d’un passage ou d’un arc qui irait de Baudelaire à Benjamin (commentant Baudelaire).

Cette question est posée par le poème « Bord » du recueil Gisant :

BORD

Pourquoi revient cette formule aimée

"Au bord du monde encore une fois"

Qu’est ce bord, qu’est-ce "bord", être-au-bord

La bordure chez Baudelaire et

La terrasse des princes de Rimbaud

Avec vue sur le monde et le tout comme

Ayant passé par ici qui repassera par là

L’être-au-bord du poème est passage et questions. C’est un re-passage toujours à-venir. Mais repasser les plats de la langue, c’est ici contrarier les habitudes et faire surgir des plis. C’est froisser le flux pour entendre un battement topographique.

« La poésie, c’est quand j’entends la langue battre ; le battement de la langue. Affaire de seuil, de mis en seuil ; la poésie est une affaire de seuil » La poésie n’est pas seule, p. 43 (+ 70-71 sur cette question du seuil)

L’attention poétique de Michel Deguy au seuil ou à la lisière n’est pas une affaire de filage métaphorique. C’est bien plutôt l’enjeu de la condition du langage poétique : une attention particulièrement vive à la crise, une vigilance alertée au malheur de la langue et à ce qui ouvre une dynamique critique. C’est la poétique pensive, une bordure abolissant les frontières dans le tremblement de la langue. C’est l’acte même de la poéthique (donc écrite à un « h »).

La bordure comme ubiquité du poème dans le débordement ouvre un pli, pli qualifié par Michel Deguy lui-même, d’utopique. Pli utopique de la langue agissant par débordement comme expérience et relation renouvelée et fragile avec le monde. Fragile car rien n’est jamais donné (antidosis, donc) ; car tout échappe aux évidences (anticulturel, donc). Renouvelée car le mouvement y est in-fini (on va y revenir).

Le poème « lisière » le signalait déjà dans Jumelages.

« La partie est le tout : chacun des deux côtés qui est le tout repasse à l’autre : antidosis d’une langue et d’un monde ; « échange d’une réciprocité de preuves » (…). Au seuil au battement de langage où se croisent un monde pour l’autre qui en parle et le poème d’une langue pour un monde qui s’y configure, c’est à ce partage que se tient un sujet comme en l’utopie qui trouve sa métaphore en toute lisière : scène du pli de la différence du monde en ses figurants, comme là où le bois rompt avec le champ, la mer avec la terre ; chemin de lisière où le limier des limes vaque ; chemin où les choses rompent ensemble, sable vague, neige pré (…) »

(Poèmes II, p. 64)

Du ressac comme navigation

Comment mesurer le mouvement in-fini de la bordure ? La question même est paradoxale. Alors comment suivre ce mouvement ?

Peut-être commencer par planter un décor c’est-à-dire à la fois le poser et induire dans le geste les conditions de son échec (planter & planter). Quelque chose comme une bordure de mer, une falaise, un point de regard où se renouvelle le regard, un point de paysage n’aboutissant à aucune mise au point (tant photographique que discursive)… un espace poétique que l’on découvrirait dès le premier poème des Fragments du cadastre :

« Nul ne fut hauteur plus obstiné ; qui mît plus de ruse, plus de résolution au service d’une hantise vaine ; nul plus insistant à imiter le flux et le reflux de l’élément ; à devenir élément-homme, d’universelle hantise ; à revenir blesser les arbres contre le ciel contre la mer ; à se dresser obstacle, érigeant douane de silence à toutes limites où reviennent finir l’inlassable vague et l’inlassable oiseau et l’inlassable vent ; interposé entre sable et écume, entre falaise lisière et blé (…) »

(Ouï dire, Poèmes I, p. 9)

Ce mouvement qui mesure l’in-fini, c’est celui de la vague, « l’inlassable vague ». C’est le mouvement de la bordure, celui de l’entre, dont le flux ne se mesure qu’à l’aune de son reflux. Dès lors, envisager la bordure de la vague et l’écrêtement du sens à partir du mouvement du ressac. C’est un mouvement balancier qui n’est jamais simple retour mais dynamique renouvelée. Le ressac n’est pas un retour mais un retournement, ce qui repasse et rompt dans la lisière. Enjeu même de la bordure, le ressac vient aussi bien la définir que la défaire, produire sa position et son effritement. Le ressac est le mouvement qui fragmente le donné et interfère inlassablement avec le sens. Il est le mouvement de débordement qui implique le dehors et le dedans. Ce n’est pas l’ordre de la séparation mais le débordement de la bordure comme idée d’une topographie fixée pour un infixé, un perpétuel mouvement. La bordure est alors en définition in-finie et indéfinie par le mouvement de réversibilité qu’elle implique. Le ressac, en somme.

Le ressac, c’est ce qui œuvre de la poésie en elle-même, un ajustement infini, une tension déterminante : c’est faire diverger les jointures, ouvrir les indistinctions, percer l’espace, étendre le flottement, ou l’écho du ouï dire ; c’est sillonner le regard par la rupture de la forme : déstructuration de la ligne, sa brisure, son étoilement. Ce sont les trouées de mots, marques blanches qui rythment le mouvement de la lecture et du regard.

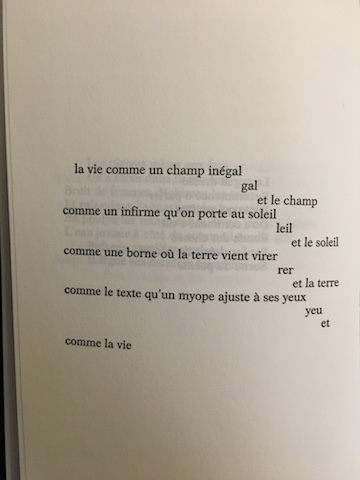

Il y a ce poème de Ouï dire à la construction particulièrement complexe :

» (Ouï dire, Poèmes I, p. 50)

Moment de retournement de la poésie dans le comme. Des comparaisons (des bordures) en cascades font bouillonner l’espace poétique. En fin de ligne, une autre chute, une syllabe, la dernière revient. Comme au bord d’un précipice, comme au bord d’un inconnu dans lequel la poésie plonge, la répétition des sons. Comme l’écho brisé d’une vieille tradition, le son est désormais seul, dénudé, au vif de la ligne poétique, comme un éclat qui claquerait au ressac du mouvement poétique. L’articulation procède par disjonction. Ce n’est donc pas un bégaiement mais l’écho qui se perd dans la tension du ressac. Ce n’est donc pas un retour mais un rebond qui disjoint le dire par le visible : la jonction du dire et de l’entendu est renversée par la dis-jonction du visible jouant peut-être sur le ouï dire. Le ressac est donc le fruit d’une attraction nouvelle, celle de l’instabilité. Ce n’est pas un phénomène de foire (l’attraction) mais bien un jeu de force ouvrant une dynamique poétique. L’œil est retourné. La réversibilité est ici marquée par un retour en forme d’absence de retour (autre définition du ressac) : ce qui revient, c’est autre chose, un fragment, une rupture, un déplacement… une vibration aussi sonore que visuelle.

C’est cette dis-jonction qui articule le passage du comme. Car ce texte est une mise en scène autant qu’une mise en poème de la question de la comparaison. Elle est ici le moment intervallaire (l’entre) d’une rencontre et d’une mise en coïncidence fugitive. Les répétitions sonores viennent dire cet intervalle fragile de la comparaison ainsi que le sens profond d’un décentrement. Car ce ressac des sonorités qui brise la continuité semble s’inscrire dans un effet de retour. Du début à la fin du texte : « la vie ». Une boucle ? Un retour ? Ou plutôt un décentrement ? La question est posée. Mais le poème « lisière » nous avait rappelé que le repassage était « antidosis d’une langue et d’un monde » c’est-à-dire renversement de la certitude des topographies. De la « la vie comme » à « comme la vie », y a-t-il identification, symétrie ou égalité ? Ou, si l’on suit le sillon tracé par le ressac, ne serions-nous pas face à ce déplacement qui transforme et disloque la forme commune ? Il suffit de reprendre quelques lignes de Arrêts fréquents pour prolonger et éclairer les questions soulevées par le poème « lisière ». Dans Arrêts fréquents, Deguy précise : « Je disais à Véra : tu vois ça touche juste ; regarde la lisière : la forêt rompt avec les champs ; lisière : bord. La liaison rompt… formule de l’art poétique ; conjonction/disjonction. » (p.104)

La poétique disjonctive met en relation par retournement et débordement. C’est ce passage incessant, « inlassable » qui est rapport au monde.

Nous sommes là face à l’être-comme de la poésie comme intensification de l’expérience du langage à partir de son retrait. C’est au moment où quelque chose de la langue se retire (son « infirmité obligée » rappelle Jean-Luc Nancy [1]) que l’être-comme prend toute sa place dans la poétique pensive de Deguy. Le mouvement du comme est celui d’une réversibilité et d’un échange, d’un double mouvement d’écartement et de resserrement. Ce point, c’est celui du « voir-comme » c’est-à-dire « le point de vue utopique d’où peut (il s’agit donc du possible, de l’invention du site de la possibilité), d’où peut, donc, être vue la relation du dedans au dehors en tous ses points réversibles » La poésie n’est pas seule, p. 113.

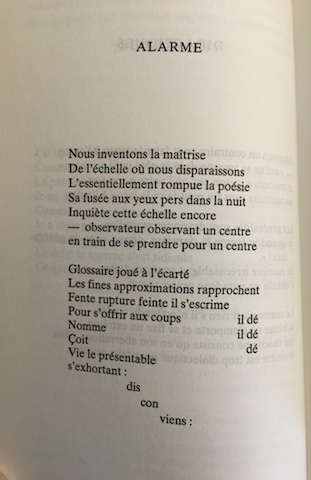

De la bordure au ressac comme topographie mouvante du poétique, c’est bientôt la rumeur de la raison poétique qu’on entend dans un mugissement lointain ; une poétique pensive c’est-à-dire un débordement conçu comme « une extension de la possibilité sur le monde », pour reprendre l’expression de La raison poétique (p. 27). Elle se heurte aux évidences, fragmente les certitudes et contrarie les simplifications de la langue et du monde de la maîtrise. Le poème « Alarme » dans Gisant, poème qui n’est pas sans faire écho au poème « la vie comme » (de Ouï dire) est l’expression de cette raison poétique :

Ce poème ne cesse de subvertir la maîtrise et de pratiquer l’écart comme d’autres un coup de dés. La ligne des « dé », ligne de fracture et de fragmentation, vient décevoir les maîtrises d’une langue bien faite. Ligne tremblante qui maintient un écart par un travail sur les retours, mais des retours eux-mêmes disjoints par la disparition du troisième « il ». Il n’y a pas plus d’effet de retour que de retour à la ligne sinon dans l’écartement et la brisure. Cette ligne de « dé », c’est la raison poétique comme contre-chute, mouvement topographique d’une verticale (asymptotique et baudelairienne) qui viendrait contrarier les horizontalités poétiques (voir Spleen de Paris de Michel Deguy [2] Les retours sont aléatoires, toujours anticipés par une brisure interne qui serait comme l’éveil inlassable d’une fragmentation infinie : celle d’un dis/con/viens. Cette exhortation qui se précipite dans l’infini du sens (les deux points viennent prolonger cet infini) est le dire dis-joint de l’ « extension de la possibilité sur le monde ». La dé-nomination, la dé-ception ou la dé-viation sont l’expression d’une coupure comme renversement et débordement, c’est-à-dire mouvement infini de la dis-jonction, autrement qualifié de ressac.

Le ressac est donc le rythme poétique d’une confusion dans le retournement… « cette confusion du rythme et de la mer… » dont parle Jumelages :

« Son rythme-structure est un rythme-comme-vague ; car c’est dans la cadence pareille au rhume d’océan qu’elle se configure en langage qui parle pour dire. En cette espèce de va-et-vient, figure sonore de son bâti rythmique, mouvement apparent de son schème, la langue est porte (de) parole qui laisse passer le dire au devant… » (in Poèmes II, p. 63)

Poétique de la pensée

La raison poétique de Michel Deguy est donc une affaire de passage. C’est ce qui rend indispensable l’entre-lacement de la pensée avec le poétique. Question de réciprocité et de confrontation mutuelle. Cette combinaison de topos qu’on a pensé comme apprentissage des bordures est le ressort de l’écriture de Michel Deguy. Elle intensifie les contradictions et renverse les habitudes. C’est cela « être dans le langage » : remuer des braises critiques qui n’appartiennent à aucune catégorie. C’est pourquoi Au jugé est un livre précieux et éclairant car il témoigne de cette raison poétique en acte dans les réflexions quotidiennes les chroniques qui ne sont finalement jamais de circonstance. Il le redit dans le chapitre « Pour une raison poétique » de ce livre, c’est une question générale de disjonction et de déchirement :

« La pensée poétique précieuse, comme on a pu dire jadis, endure le déchirant en se portant aux extrêmes où s’oxymorise le véri-fiable. Sa tâche est d’inventer, dans l’échauffourée des contradictions confuses, les contrariétés originales, irréductibles, où l’être se disjoint à nouveau « pour nous » c’est-à-dire pour « aujourd’hui ». La poésie peut y aider ; une « raison poétique » dont la logique et la critique (pour reprendre les mots de Kant), philosophique et poétique calculent et évaluent l’impureté. » (Au jugé, p. 88-89)

Cette place intenable qu’il faut pourtant maintenir contre vents et marées s’inscrit dans une filiation baudelairienne, celle qui fait apparaître le monde dans l’œuvre comme « diminutif de l’infini », expression de Baudelaire souvent rappelée par Deguy. Cette contraction ouverte sur l’infini est la trace de cette disjonction qu’est la poétique pensive… un « passage à la limite » évoqué par Jean-Luc Nancy dans L’oubli de la philosophie :

« Passant à la limite de la signification, le langage accuse le choc et la chose. Le creux ou la fêlure disjoint l’ordre signifiant. L’inscription est le tracé de cette disjonction. Le tracé n’a pas de figure reconnaissable, il n’a pas de visage : il n’est ni « logique », ni « poétique », ni « philosophique », au sens où ces mots sont en train d’épuiser leur signification. Il n’est pas non plus simplement « pratique ». C’est le tracé tout à fait singulier d’un passage à la limite, et celle-ci, par définition, est aussi la limite du tracé ou du tracement. » (pp. 106-107)

Tout arrive sur cette limite au passage de laquelle rien ne fait retour. Le ressac vient remuer les déchirements et les singularités, disconvenir avec les pensées du retour ou les formes de catégorisation. Ce creux, cette fêlure a été ouverte au son de la cloche baudelairienne : peut-être est-ce l’horizon inquiet des poèmes en prose. Peut-être est-ce le fruit d’un écart qui se situerait aux bordures mêmes des Petits poèmes en prose du Spleen de Paris, c’est-à-dire la dédicace à Arsène Houssaye : texte-bordure anticipant le statut particulier d’une écriture qui bascule, renverse et fait ressac sans jamais revenir : partir du poème sans jamais revenir à la prose, tout en y étant (et inversement). C’est ici tenir une place indécidable, à l’écart des certitudes… une dédicace, donc mais une dédicace comme premier poème en prose, et peut-être comme un lieu indécidable pour infinir les intensités de rapports qui constituent la poétique pensive de Michel Deguy.

[1] « La parole est en reste parce qu’elle est « aux prises avec ce qui n’est pas elle ». Mais cela non plus n’est l’effet d’une constitution insuffisante – comme le veulent régulièrement les philosophes rêveurs d’une « langue bien faite » ou les poètes penseurs du silence. Cela ne provient pas de ce que la parole serait une infirmité obligée de se mesurer avec un absolu de sens qui l’abolirait ou qui la résorberait pour finir ou pour commencer. Cela provient de ce que la parole est le mode d’existence de l’être-aux-prises-avec-ce-qui-n’est-pas-soi. Il n’y a pas la parole et autre chose, être, monde, sens ou vérité. Il y a l’être en reste de soi-même et comme tel. L’être qui est toujours plus ou moins que l’être, l’être auquel il arrive d’être, de ne pas être, d’être au-delà de son être, l’être existant la vie la mort. » 166

Jean-Luc Nancy, « Deguy l’an neuf ! », in Le poète que je cherche à être, sous la direction de Yves Charnet, Paris, La Table Ronde/Belin, 1996.

[2] « Les merveilleux nuages

Les oiseaux sont dans l’air, les poissons dans l’eau. Où sommes-nous ? En plan. Nous sommes les seuls à tomber. Poissons et oiseaux, verticaux, montent et descendent, arpentent le trièdre avec douceur, comme on se penche ou se glisse. J’aime les mouettes, les merveilleux oiseaux. Le poisson, dragon chimérique, ondule des bords.

Nous n’avons pas la verticale. A nous la chute. Nous les plats. C’est nous les animaux machines, bien sûr, qui reconquérons la verticale, à contre-chute.

Notre milieu es psychique. Il est à traverser, lui aussi. Les choses sont dans la psyché. La mer est bleue, disons couleur mer. Pour tous. C’est ça la réalité. Les rives. »

Spleen de Paris, Paris, Galilée, 2001, pp. 23-24.